納得! 目からうろこの土地評価 File.18 バブル期との地価比較(商業地編)

新たな視点から不動産市況やポイントを考察する本コラム。前回は「バブル期」の住宅地価格と現在の地価を比較し、当時の土地の値段感を振り返りました。今回は視点を変えて、商業地の動向に注目してみましょう。

週刊かふう2025年7月4日号に掲載された内容です。

なお遠いバブル期の地価

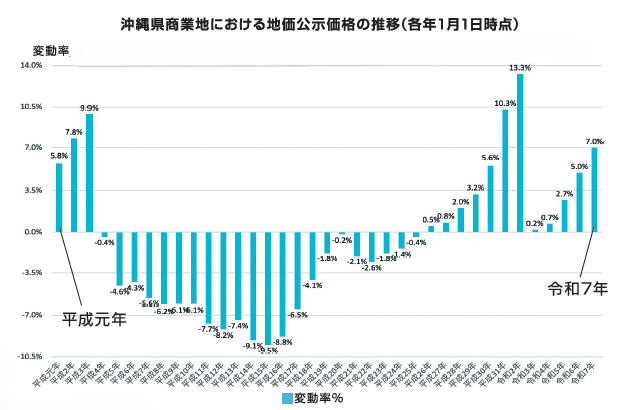

まず、地価公示の推移を表したグラフを見てみますと、平成3年の地価は前年に比べてプラス9・9%と上昇しました。しかし、バブル崩壊の影響を受け、平成4年には商業地の地価が下落に転じます。

当時(平成4年)、沖縄県内の地価公示でもっとも地価が高かったのは、那覇市牧志2丁目の商業地で、1㎡あたり392万円という価格がついていました。

この地点は、国際通りのむつみ橋交差点に位置し、現在はスターバックスが入っているビルの場所にあたります。なお、現在この地点は地価公示の調査対象となっていませんが、たとえ今改めて評価したとしても、当時のような価格には到底及ばないのではないでしょうか。

一方で、バブル期と令和7年の今とで、地価公示の基準地として継続して調査されている地点もあります。それが「那覇5-4」、那覇市若狭にある地点です。若狭大通り沿い、カクテルプラザの正面に位置しています。この場所の地価は、平成4年当時で1㎡あたり149万円。そこから33年が経った令和7年の現在、同地点の地価は44万4000円/㎡となっており、当時のおよそ30%にまで下がっています。

いまだバブル期の水準には遠く及ばない状況です。では、地価の回復は今後どうなるのでしょうか? 次に、その可能性について考えてみたいと思います。

1992年地価公示で最高値の商業地(国際通り)に建つテナントビル

大都市圏と類似する沖縄の地価変動

住宅地編でも触れましたが、当時の沖縄県の地価動向は、現在と異なり、本土より数年遅れて変動するのが一般的でした。その傾向は商業地でも同様で、グラフが示すように、平成4年に地価が下落に転じて以降、平成26年まで実に23年もの長期間、下落が続きました。

ただし、この下落がすべてバブル崩壊の影響によるものとは限りません。途中にはリーマンショックによる世界的な不況や、SARSなど経済に打撃を与える出来事もありました。そうした複合的な要因によって、地価の回復は長らく見通せない状況が続いたのです。住宅地と同様、厳しい局面が続きました。

沖縄の地価動向で特筆すべきなのは、リーマンショック時の動きです。このときは、内地とほとんどタイムラグなく地価が下落に転じました。バブル崩壊時には、わずかながら上昇が続いた地点もあり、多少の時差が見られましたが、リーマンショックの影響は瞬時に表れたのが特徴です。この時期から、沖縄県の地価も東京など大都市圏と連動するような動きを見せ始めたといえるでしょう。

着実な回復で潜在力の高さを示す

また、近年では新型コロナウイルス感染症の影響が地価にも現れ、上昇ペースは鈍化しました。それでも、沖縄県の商業地地価はわずかながら上昇を維持し、その後は順調に回復基調へと向かっています。特にコロナ前の地価上昇は非常に顕著で、バブル期には及ばないものの、地域によってはバブル期を超える水準にまで達しているエリアも見られます。

地価は着実に回復し、沖縄の潜在力の高さをあらためて感じさせます。今後の地価動向を占ううえで注目したいのが、公益社団法人沖縄県不動産鑑定士協会が毎年発表している「不動産DI(不動産業動向指数)」です。まもなく今年度分が公表される予定ですので、動向のひとつの指標としてチェックしておきたいところです。