納得! 目からうろこの土地評価File.19 コロナ前後の地価比較

新たな視点から不動産市況やポイントを考察する本コラム。今回はコロナ前後の地価変動を比較し、全国的に下落傾向の中で沖縄が粘り強く上昇を維持してきた要因を検証してみましょう。

週刊かふう2025年8月1日号に掲載された内容です。

バブル崩壊後の地価動向

前回、前々回とバブル期と現在の土地価格を比較してみました。バブル期よりも高騰しているところもあれば、まだ当時には程遠い低価格な地域もありました。ただし、バブル期よりも高いから良い、安いから悪いとかといった意味ではなく、「バブル」と呼ばれていた時代の地価がいかに高い水準にあった、といったことを理解できれば十分だと思います。

バブル崩壊後、沖縄県も長い経済不況に入りましたが、リーマンショックなどの経済的影響を経て、徐々に地価は回復・上昇を始めます。

コロナ前の地価上昇

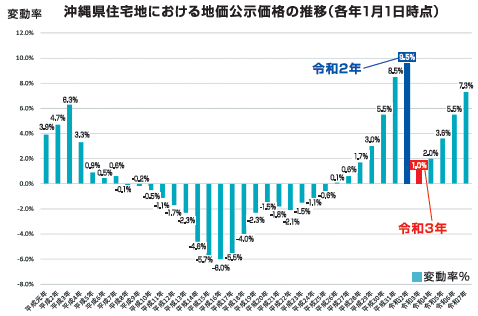

令和2年2月に沖縄でも新型コロナウイルスの感染者が確認されました。しかし、地価公示のデータに基づくグラフを見てみますと、令和2年の地価公示は1月1日時点での評価のため、新型コロナ感染症が大流行する前の動きを示しています。

令和2年の住宅地の上昇率は+9・5%と非常に高く、全国でトップの上昇率でした。住宅地だけでなく、商業地・工業地・全用途においても全国1位の上昇率記録したのです。さらに言うとこの前年の平成31年(地価公示はその年の1月1日時点での地価ですので、5月から始まった令和元年の地価公示はありません。)も、すべての用途で地価上昇率は全国トップという勢いでした。

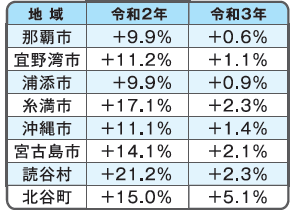

おもな地域の住宅上昇率(令和2年→令和3年)

令和2年の住宅地で地価の上昇がすごかったのは主な地域は次のとおりです。

読谷村、北谷町、宮古島市の上昇が特に目立っています。しかし、令和3年の地価公示では上昇率は大きく鈍化したことが分かります。

コロナ禍でも沖縄の地価は粘り強く上昇

令和2年の冬からはじまったコロナ禍。令和3年の地価公示では全国的に地価下落が鮮明になるなか、沖縄の地価はわずかながらでも上昇を続けました。

これは、低金利政策や住宅ローン減税を追い風に高所得者層や安定職種による住宅購入ニーズの高まりが大きな要因と考えられます。特に割安と感じられる地域への投資・移住意欲が地価を押し上げました。

例えば、宮古島市ではホテルなど観光施設の開発が住宅需要を後押しとなり、コロナの一時的な鈍化を乗り超えて堅調に推移しました。また糸満市などでは、西湾岸道路の整備効果により、アクセス向上が地価の下支え要因となっています。

次回は、令和3年地価公示において、下落した地域・上昇を維持した地域について詳しく見ていきます。新型コロナの猛威が続く中、どこが強さを見せ、どこが影響を受けたのか、その実情を読み解いてみましょう。

コロナ禍で観光客も消えた国際通り(2020年12月撮影)