納得! 目からうろこの土地評価File.21 地価上昇率と価格の関係について

新たな視点で不動産市況や注目ポイントを考察する本コラム。今回は、コロナ禍前後の公示価格を振り返りながら、地価の上昇率と実際の価格、数字の裏に隠れた土地の動きや地域の特徴を読み解いていきましょう。

週刊かふう2025年10月3日号に掲載された内容です。

コロナ禍で見えた“動きのある土地”

前回は、令和2年と令和3年の地価公示を振り返りながら、コロナ禍での不動産市況の動きを見てきました。全国的にみても、この時期の不動産市場は非常に厳しい状況だったことがわかります。さて、今回は少し視点を変えてみましょう。コロナ禍という逆風の中で、地価が上がった地域はどこだったのか、逆に下落幅が大きかった地域はどこだったのか。そんな“動きのある場所”に注目してみたいと思います。

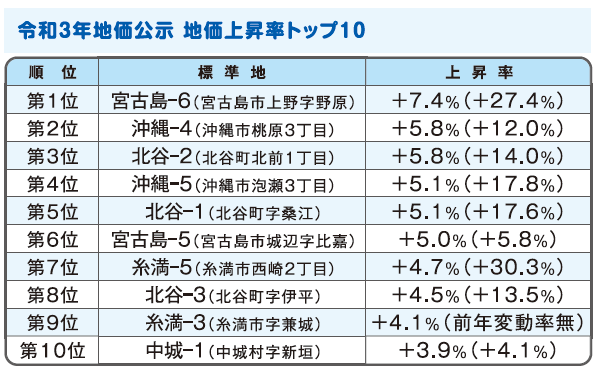

表は令和3年地価公示における地価上昇率トップ10です(カッコ内は令和2年の上昇率)。この結果を見てみると宮古島市、北谷町、沖縄市、糸満市が複数ランクインしていますね。一方で、那覇市や浦添市、宜野湾市といった地価の高いエリアは入っていません。なおトップ10の中で地価が一番高かったのは8位の「北谷-3」で、当時の価格は1㎡あたり18万5000円でした。次いで3位の「北谷-2」が14万6000円、5位の「北谷―1」が12万3000円で、その他の地点はいずれも10万円を下回っています。

ランキングに潜む数字のマジック

こうした地価変動率には特徴があり、地価の安いところほど上昇率が大きくなる傾向があります。例えば地価が100万円の地点で1万円上昇しても上昇率は1%にすぎませんが、地価1万円の地点が1000円上がれば上昇率は10%となります。

どちらも「価格は上がった」とはいえ、1%と10%を比較してみると数字のインパクトは全然ちがいますよね。これが数字のトリックで、「変動率トップ10」に必ずしも都市部の高額な土地が入っているわけではないという理由です。つまり、地価の変動率を読み解くときに大切なのは、単なる「ランキング」や「パーセンテージ」に惑わされないこと。もともとの地価水準や、その土地が置かれている背景を知ってこそ、本当の意味が見えてくるのです。

予想外の動きを見せた地価

それを前提として考えると地価が高いのに上昇率も大きい北谷町は、やはり不動産市況が非常に強い地域と言えそうです。どこか、かつての新都心地区を思い起こさせますね。沖縄県の不動産市況は、リーマンショックなどのさまざまな要因により下落した時期もありましたが、このころの新都心地区はなかなか下落しませんでした。ところがコロナ禍における新都心地区の地価動向はいままでと少し違っていたようです。

次回は、このあたりを踏まえつつ、コロナ禍において特に下落幅が大きかった住宅地はどこだったのか、詳しく見ていきたいと思います。