稲嶺さんの失敗談から学ぶ相続対策 Vol. 5「遺言書の作成に至らない理由」

遺言書の必要性を感じつつも、作成に至らない状況にあるご夫妻のお悩み事例。

週刊かふう2024年8月9日号に掲載された内容です。

お悩み事例

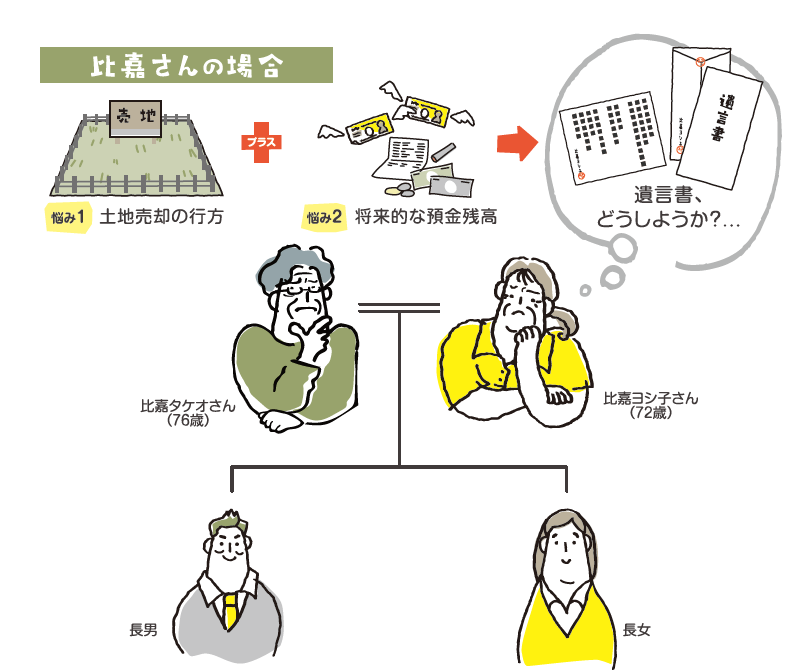

今回の相談者は、比嘉ヨシ子さん(72 歳)と比嘉タケオさん(76 歳)ご夫妻です。比嘉さんには二人の子供がおり、将来、子供たちが財産の相続を巡って揉めないように遺言書を作りたいと思っています。しかし、いくつかの理由で遺言書の作成に踏み切れずにいます。

まず、タケオさんは自宅のほかに土地を所有しており、この土地を将来売るかもしれないと考えています。今遺言書を作っても、土地が売れた場合と売れなかった場合で財産が大きく変わるため、どう書けば良いか悩んでいます。また、将来的に医療費や介護施設の費用などで預金残高が大きく減る可能性もあり、現時点で正確な遺言書を作るのが難しいと感じています。これらの不確定要素が多いため、遺言書を作成するタイミングや内容について慎重になっています。

失敗談からの教訓

今回の事例は失敗談ではありませんが、遺言書を作るのをためらう理由としてよくあるものです。結論から言うと、今回の悩みでもちゃんと遺言書は作成できます。遺言書は、土地が売却された場合と売却されなかった場合の両方を考慮して作成できます。また、預金については具体的な金額を指定するのではなく、割合を指定することで、将来の預金額の変動に対する心配を解消できます。

稲嶺さんのワンポイントアドバイス

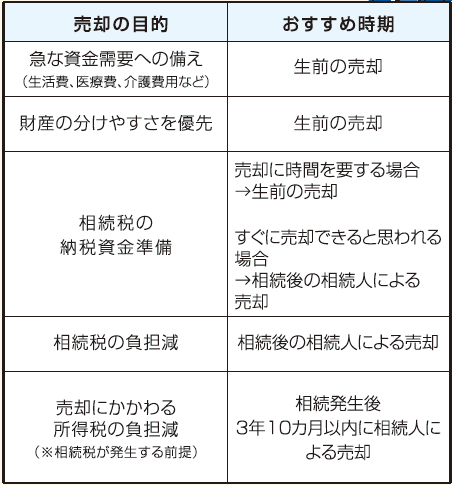

不動産の売却に関わる相談としては、遺言書作成をためらうことに加えて、売却時期についての相談も多いです。売却の目的によって適切な時期は異なりますが、以下のポイントを参考にしてください。