アール―さんの相続・終活知恵袋 Vol.6 知らないと後悔する「遺留分」

相続・終活を準備するにあたって、一度は耳にすることがあるかもしれない「遺留分」。

とても大切なキーワードではありますが、「よく分からない」であったり「まぁ、大丈夫だろう」という考えから、あまり気にせずに相続対策をされる方もいるようです。

今号では遺留分について、実際に起こった残念な事例を交えて紹介させていただきます。

週刊かふう2025年10月10日号に掲載された内容です。

最低限保障される相続の「遺留分」

相続人は被相続人の意思に関係なく、最低限度の遺産を受け取る権利を持っています。これを「遺留分」と呼びます。例えば、被相続人が「長男に全ての遺産を相続させる」といった遺言書を作成していたとしても、被相続人の配偶者や長男以外の子には、遺言の内容にかかわらず、長男から一定範囲の財産を取り戻す権利が民法上認められています(実際には長男に相当の金銭の請求をすることができる)。

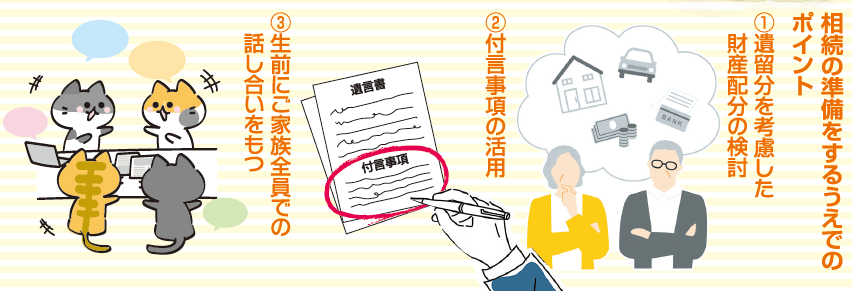

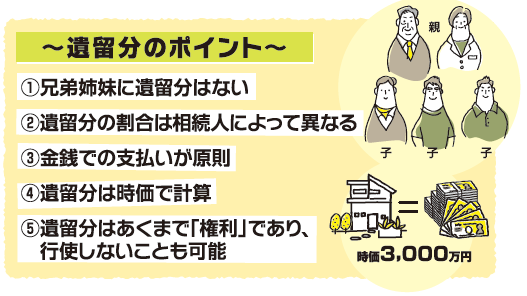

遺留分に関するポイントは下記画像の通りです。

遺留分を侵害する遺言を作成した事例

相続人は妻、子3名(長男・長女・次女)のご家族。生前のご家族間の仲は良好であり、遺言者である父も自分の家族に限って相続でもめることはないだろうと考えていましたが、不動産を中心としたほぼ全ての財産を長男にスムーズに引き継いでもらうため遺言の作成を決断しました。遺留分のことは気になったが、以下の考えから特段長女や次女の配分に配慮はありませんでした。

・長女、次女には、孫の教育資金等を含め折にふれて金銭的な支援を行ってきたこと。

・長男が多く財産を相続するのは慣習上当然であり、この遺言内容も理解してくれると思っていること。

しかしながら、相続発生後に父の遺言内容について説明を受けた長女と次女の反応は次のようなものでした。

長女「父の考えも分かりますが、こんなに少ないのは納得できません。弁護士に相談します」

次女「この遺言は本当にあの優しかった父が遺したものでしょうか?いつも子供たちに平等に接してくれた父がこのような遺言を作成するとは思えません。帰って夫に相談します」

結果として、長女と次女の理解は得られず、それぞれ長男に遺留分侵害額の請求を行いました。遺言に従い相続手続きは完了し、後日長男から遺留分侵害額相当の金銭の支払いもあったものの、兄弟間は絶縁状態が続いています。

アールーさんの知恵袋

紹介した事例のように、親の立場でさまざまな事情から「子供たちは分かってくれるだろう」と願望を前提として、相続の準備をする方はいらっしゃいますが、残念ながら相反する結果となる相続も起こりえます。次のようなことを考慮して相続・終活を進めると家族全員の納得感を得られ、良い相続を迎えられる可能性が高くなるかもしれません。

財産の配分がない、あっても極端に少ない相続人は感情的にショックを受けることもあります。感情面の配慮と納得感を大事に対策は検討されると良いかもしれません。