新着 不動産相続Q&A File.37 「検索用情報の申出」について

週刊かふう2025年2月28日号に掲載された内容です。

「検索用情報の申出」について

不動産相続について司法書士の経験と目線から実践的なアドバイスや解決策を提供します。今回は、登記官が職権で登記を行う仕組み「検索用情報の申出」について、区長と青年会会長のユンタクで解説します。

【区長】 おーい、青年会!

【青年会会長(以下、青年会)】 おはようございます区長。今日は通りがかっただけで、何も用事はありませんよ。

【区長】そんな寂しいことを言うなよ。ところでオジイの相続は無事に終わったのか。

【青年会】 無事終わってオヤジの機嫌もよくなりました。で、今日は何ですか?

【区長】去年の4月1日から相続登記の義務化が始まっただろ。これは、所有者不明土地対策の一環であるという話をしたよね。

【青年会】そうでしたね。

【区長】 それに続くものとして、不動産の所有者が氏名や住所の変更をしたら、その日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるのを知っているか?

【青年会】また、義務化ですか。

【区長】 「相続登記」の義務化は、相続登記がされていない不動産の所有者を特定するために必要な義務化だったが、今度の「氏名・住所の変更登記」はその後の対策だ。登記後、氏名や住所が変更されているのに変更登記がされていなければ、所有者の特定が困難になるだろ。

【青年会】確かに不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本のこと)を見ても、記載されている氏名や住所が変わっていたら連絡の取りようがないですね。

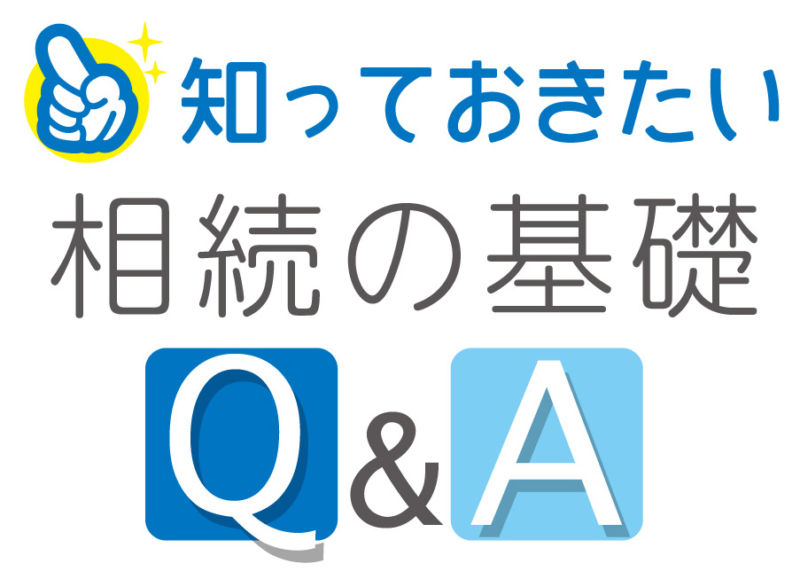

【区長】 そういうことで、令和8年4月1日から「氏名・住所の変更登記」が義務付けられるわけだ。この義務付けと同時に所有者の負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から氏名・住所の変更情報の提供を受け、これに基づいて職権で変更登記ができる仕組みも開始する。

【青年会】自分で登記申請をしなくていいのは楽ですね。でも、勝手に個人情報が提供されるのは、問題じゃないですか。

【区長 】イヤイヤ、勝手に提供されるわけじゃない。住基ネットから氏名・住所の変更情報を受けるためには、不動産の所有者の「検索用情報(氏名とふりがな、住所、生年月日、メールアドレス)」を用いて定期的に照会をし、変更があれば変更情報の提供を受けるという仕組みになっておる。

【青年会】 画期的ですね⁉

【区長】 そこで、令和8年4月1日の義務化に先立ち、令和7年4月21日から所有権の移転や保存等の登記申請時に所有者の「検索用情報」を登記申請書に記載して申し出てもらうことになるようだ(令和7年4月21日時点で所有者となっている方も申し出ができるようになります)。

【青年会】勝手に氏名・住所の変更情報が提供されるわけではないんですね。

【区長】もちろん、「検索用情報」は照会に用いるだけではなく、登記官が住基ネットから氏名・住所の変更情報の提供を受けた場合は、「検索用情報」のメールアドレスを用いて、所有権登記名義人に対して職権で変更登記をすることについての意思確認を行い、その所有権登記名義人の了解があれば、登記官が職権による変更登記を行うという流れとなる。これは、DV被害など事情があって氏名・住所の変更を知られたくない人を配慮しての措置だな。

【青年会】そうですよね。希望しない人まで勝手に変更登記をされると困りますもんね。でも、メールアドレスのない人はどうなるんですか。

【区長】 その場合は登記申請の際にメールアドレスのないことを知らせてもらい、職権での変更登記の際は書面を送付して確認する予定となっている。

【青年会】お話はよくわかりました。もう帰ってもいいですか。

【区長】どうも、お付き合いありがとうございましたね😡