基礎からわかる相続Q&A SEASON4 File.4 遺留分と昔の贈与について

週刊かふう2025年4月18日号に掲載された内容です。

Q.

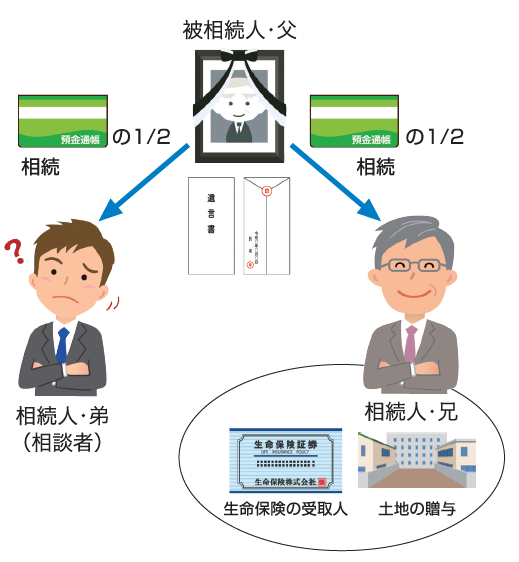

父が亡くなり、遺言書に従って預金等を兄と半分ずつ相続することになりましたが、過去に兄が土地を贈与し、生命保険金の受取人にもなっているため、不公平に感じています。兄に対して土地の権利を主張したり、生命保険金を分けるよう求めることは可能でしょうか。

昨年から入院中だった父が、今年になって亡くなってしまいました。父は、入院する前に預金等を私と兄に半分ずつ相続させる遺言書を作っていました。母はもう亡くなっていて、兄弟(相続人)は私と兄の2人です。父は長男である兄を溺愛していたためか、20年ほど前にも兄が自宅を建築するために土地を贈与していました。

また、父の生命保険金も兄が受取人になっているようです。父の遺言書のとおりに、単に預金等を半分ずつもらうということでは不公平に感じます。だいぶ昔のことですが、父が兄に土地を贈与したことについて私にも財産を求めることはできないでしょうか。

例えば、私から兄に対して、土地について権利があると主張したり、生命保険金を分けるよう求めることができるでしょうか。

A.

自分の死後に、財産の分け方を希望の通りに指定する方法として、生前贈与や遺言などがあります。しかし、遺言などをする際には遺留分に留意しておかないと、かえって相続人間の紛争の火種となってしまう場合があります。相続発生の相当前になされた贈与が遺留分に与える影響や遺留分が侵害された場合に検討すべき手続きや効果について見てみましょう。

遺言書を作成することで、遺言書の作成者は誰に自分のどの遺産を取得させるかを決めることができます。

他方で、遺言書が相続人として財産を受け取るはずだった人にとってあまりに不公平なことになってはいけないので、法律は兄弟姉妹以外の法定相続人については被相続人の財産の一定割合を遺留分とし、これが侵害された場合に遺留分侵害額請求を認めています。相談者の場合、遺留分割合は4分の1(法定相続分の2分の1)です。

遺留分を算定する基礎財産の価額について、法律は、相続人に対する相続開始前の10年間にした贈与の価額(生計の資本等として受けた贈与に限る)と、それ以前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした価額を加えるものと規定しています(民法1044条)。

そして、最高裁は過去の事例において、相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前にされたものであってその後の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情がない限り遺産分割の対象となると判断しました(最高裁平成10年3月24日)。

特段の事情は簡単に認められるものではないので、20年前にお父さんからお兄さんに贈与された土地の価額も含めて計算した遺留分額の計算をすることが十分考えられます。この場合、遺留分の基礎財産の価額×4分の1で求めた金額が相談者の遺留分ということになり、相談者が遺言により取得するお父さんの預金等の半分が遺留分額より少なければ、相談者の遺留分はその差額について侵害されている状態にある、と評価されます。

他方で、死亡による生命保険金は、特定の相続人が受取人となっている場合には原則として遺産分割の対象とならないとされています。そのため、通常は遺留分の計算の基礎財産の価額には含まないことになり、生命保険金を分けることを求めることは原則としてできないことになります。

相談者の遺留分が侵害されている場合は、多く遺産を受け取ったお兄さんに対して遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求の行使方法については決まった方式はありませんが、遺留分侵害額請求は原則として相続開始時から1年以内に行わなければ時効によって消滅してしまいますので、遺留分侵害額請求を行ったことを証明する資料を残すため内容証明郵便を利用することをお勧めします。

那覇楚辺法律事務所:〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-8 1階左 Tel:098-854-5320 Fax:098-854-5323