知っておきたい 相続の基礎Q&A File.18

週刊かふう2020年9月25日号に掲載された内容です。

遺言書と異なる遺産分割の可否などについて

被相続人が自分の思いを実現するために遺言の制度がありますが、共同相続人としては、遺言の内容では不都合が生じる場合など、遺言と異なる分け方を希望することもあります。遺言書と異なる遺産分割が可能な場合やその方法などについて見ていきましょう。

Q.遺言書と異なる内容の遺産分割をしたいのですが、それは可能でしょうか。

私の両親は、母が早くに亡くなってしまい、父が1人で私と弟と妹を育ててくれました。

私たちを育ててくれた父には感謝しているのですが、父は昔ながらの価値観を持っており、長男である私に実家の土地建物を継がせると言って聞きません。私は地元を離れ県外で就職しており、実家を継いで法事などを行っていくのは難しいと説明したのですが、父は納得しませんでした。私としては、弟も妹も地元で就職して結婚もしているので、2人のうちどちらか、あるいは両方で実家を継いでもらった方が良いと思っています。弟や妹とこのことについてきちんと話し合ったわけではありませんが、弟や妹も同じ考えだと思います。

そんな折、父が亡くなってしまいました。父は遺言書を残していて、遺言書ではやはり長男である私に実家の土地建物を遺贈すると書かれていました。私としては、遺言書と異なる内容の遺産分割をしたいのですが、それは可能でしょうか。その場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。また、遺言書と異なる遺産分割をすることが贈与にあたって贈与税が発生しないかも心配です。

A.相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺産について別の分割方法を合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能とされています。

被相続人(亡くなった方で、本件では父のことです)は遺言で、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈等を行って、遺産の分け方を自由に決定することができます。ただし遺留分の制約はあります。もっとも、遺言書は被相続人が単独で作成できるため、被相続人がよかれと思って書いた遺産の分け方が、相続人にとっては逆に望ましくないという場合もあります。

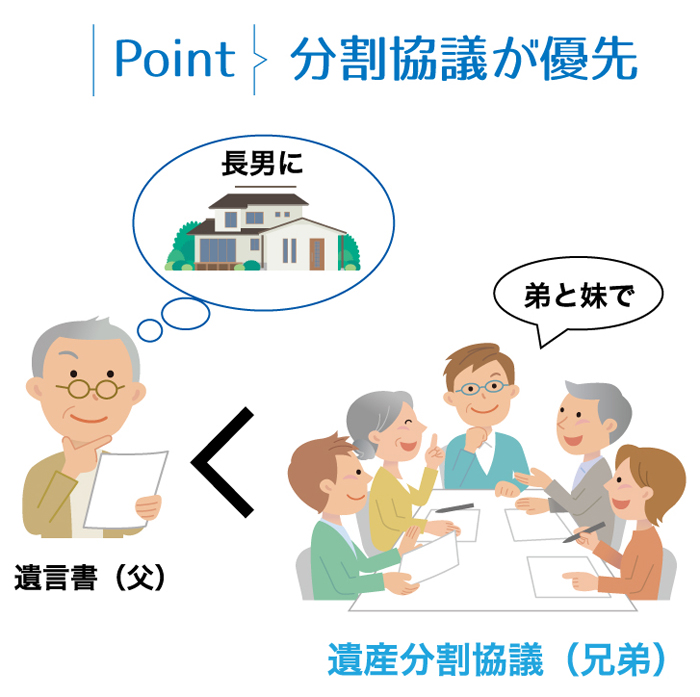

相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺産について別の分割方法を合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能とされています。遺言書が残されていても、それを執行しようとする相続人がおらず、これと異なる合意がされたということであれば、遺産分割協議が遺言に優先することになるからです。ただし、遺言書で財産を第三者に遺贈することが書かれている場合には、その財産は第三者のものになりますから、その権利を法定相続人の総意だけで侵害することはできません。

遺産分割について共同相続人の間で合意が成立した場合、単に口頭の合意にとどめておくことも可能ではありますが、協議の内容を明確にして証拠を残しておくため、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

遺産分割協議書の作成については、協議者全員が遺産分割協議書の記載内容を承認して署名押印すれば遺産分割協議は成立します。全員が集まって一度の機会に作成、署名押印する方法、持ち回りで署名押印する方法のいずれの方法によっても有効に成立します。

また、相続人全員による協議で、遺言書の内容と異なる遺産分割をしたということは、実家の土地建物の受遺者(遺贈により財産を受け取る人)である相談者が遺贈を事実上放棄し、相談者を含む共同相続人によって遺産分割が行われたとみて差し支えありません。

したがって、本ケースにおいては、最終的な遺産分割協議の内容でのみ相続税が発生することになり、別途贈与税が課されることはありません。