よくわかる不動産相続 Q&A File.6

週刊かふう2017年6月23日号に掲載された内容です。

被相続人の遺志と相続人保護の調和を図る「遺留分制度」

前回は、尾辻弁護士が、相続における遺言書作成の重要性を説明しました。今回は、その遺言がなされた場合の、残された相続人を保護するための遺留分制度について説明したいと思います。

Q.最近、私Bの母Aが90歳で亡くなりました。

母Aの遺産は、自宅の土地・建物(時価3000万円)と預金1500万円です。

私Bは、本土の大学を卒業後ずーっと本土で暮らしており、母Aは弟C夫婦と一緒に暮らしていました。母Aは、ここ20年程は体調も悪く、入退院を繰り返していましたが、弟Cの嫁Dが、病院の付き添い等熱心に母Aの日常の世話をしてくれました。

母が亡くなった後、①自宅の土地・建物を弟Cに相続させる、②預金を弟Cの嫁Dに遺贈する旨の内容の遺言書がみつかりました。

私Bも、母Aの面倒を見てくれた弟夫婦C・Dには深く感謝しています。しかし、私Bの相続分は全くないのでしょうか。法律的にどうなんでしょうか。

A.私たちは、私有財産制の下で生活しており、所有する財産をどのように使用・処分するか否かは私たちの自由な判断に委ねられています。その延長線上にあるのが遺言の制度です。

自分が生きている間だけではなく、死亡後も、自己の財産を自分の意志に従って処分し、使用してもらおうとするものです。本事案でも、母Aは、一生懸命働き、BC2人の子を育て上げ、財産も築いてきたでしょう。その財産を、自分の意志に従って、自宅は一緒に生活してくれた次男Cに相続させ、預金はお世話になった次男Cの妻Dに感謝の気持ちも込めて遺贈したものと思われます。

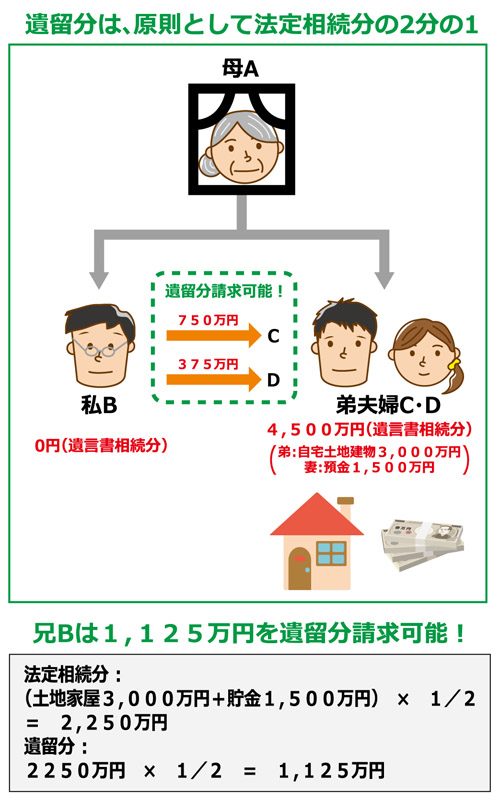

しかし、このような遺言の存在は、他の相続人の相続に対する期待権を侵害する結果を導くこともあります。本事案では、長男Bは、仮に母Aの遺言が無ければ、母Aの遺産について、法定相続分2分の1相当の2250万円を取得していたはずですが{(3000万円+1500万円)×1/2}、母Aの遺言によって、全く相続分が無くなってしまいました。

そのような被相続人の遺言・財産処分の自由と相続人の相続に対する期待権の調整を図ろうというのが、遺留分制度です。子が相続人の場合は、遺産全体の2分の1が、子の遺留分として、遺言・財産処分でも侵害することのできない最低限守られるべき相続分として確保されます。本事案では、長男Bに、遺産全体の2分の1のうち、その法定相続分2分の1に相当する1125万円が遺留分として確保されます{(3000万円+1500万円)×1/2×1/2}。遺言・生前処分は有効ですが、遺留分を侵害された相続人は、遺言・生前処分によって財産を取得した者に対し、遺留分減殺請求権を行使して、侵害分の取戻を求めることができます。

長男Bは、母Aの遺言により自己の遺留分が侵害されたとして、遺留分減殺請求権を行使することができます。行使するか否かは長男Bの判断にかかってきますが、その遺留分減殺請求権を行使しうる期間は、母Aの死亡および遺言書の存在を知ったときから1年に限られます。

行使の相手方については民法上順序が定められていますが、本事案では、次男C・次男Cの妻Dは同順位で、両名が行使の相手方になります。C・Dいずれか一方を選択することは許されません。長男Bは、遺留分減殺請求権を行使して、次男Cに対し750万円(1125万円×3000万円/4500万円)、その妻Dに対し375万円(1125万円×1500万円/4500万円)の取戻を求めることができます。C・Dは、母Aの遺言によって同時に利益を得ているのですから、それぞれの取得価格3000万円・1500万円に応じて、遺留分減殺請求を受ける負担を負うことになります。

最後に、仮に、長男Bが、①遺言作成時に、母Aは、遺言を作成する能力があったのか、②その遺言が、母Aの真意に基づくものか等の疑念をいだく場合は、遺言無効確認の訴えの提起によって、それらの疑念の有無・内容が確認されることになります。